Parque Arqueológico San Andrés (El Salvador)

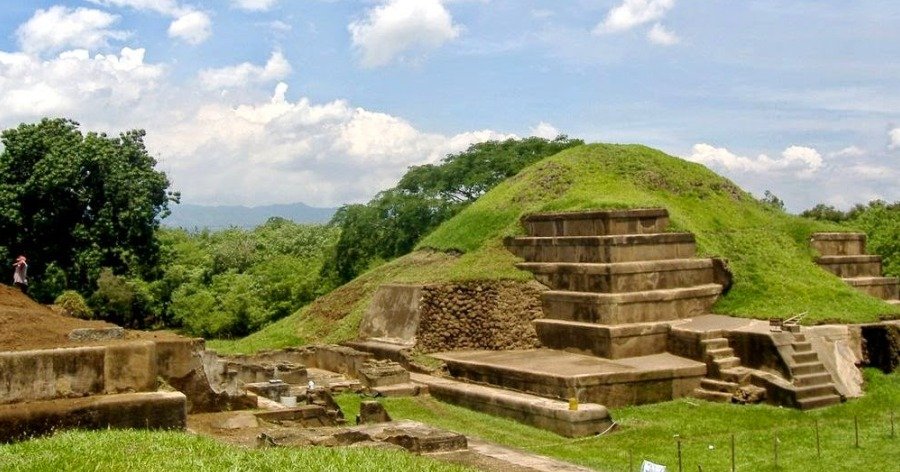

El Parque Arqueológico San Andrés es uno de los testimonios más imponentes del pasado prehispánico de El Salvador: un complejo monumental de plazas, plataformas y pirámides que conserva la huella de una comunidad que alcanzó su apogeo durante el Clásico Tardío. Ubicado en el fértil valle de Zapotitán, este sitio arqueológico no solo ofrece al visitante la posibilidad de contemplar arquitectura de tierra y roca, sino también de imaginar la vida política, ritual y económica de una capital regional maya que conectaba con otros centros mesoamericanos.

La atmósfera del parque —entre montes, volcanes al fondo y amplios espacios verdes— hace que la visita sea a la vez didáctica y serena, ideal para quienes gustan de combinar naturaleza con patrimonio cultural.

Más allá de su valor monumental, San Andrés forma parte de una red de sitios arqueológicos en La Libertad (como la famosa Joya de Cerén) que permite entender la evolución de sociedades agrícolas, los efectos de erupciones volcánicas sobre el poblamiento y los intercambios culturales entre áreas del occidente de Mesoamérica.

Gracias a las intervenciones de conservación y a la creación del parque arqueológico en la década de 1990, hoy es posible recorrer sus estructuras con seguridad y acceder a información museográfica que contextualiza los hallazgos. Para el viajero actual, San Andrés es una parada obligada en la ruta cultural alrededor de San Salvador y la costa pacífica.

Finalmente, visitar San Andrés es aproximarse a una historia larga y compleja: sus ocupaciones llegan hasta el Preclásico y se extienden en fases hasta el Posclásico, habiendo experimentado también abandonos y reocupaciones vinculados a eventos naturales y dinámicas sociales. El sitio combina arquitectura de tierra con vestigios coloniales posteriores en la misma región —testimonio de la superposición histórica que caracteriza a buena parte de Centroamérica—, lo cual lo convierte en un espacio atractivo tanto para especialistas como para turistas curiosos.

Índice de contenidos

- 1 Historia y cronología del sitio

- 2 Ubicación, acceso y datos prácticos para la visita

- 3 Arquitectura y principales estructuras del complejo

- 4 Museo del sitio y colecciones: qué ver en el espacio interpretativo

- 5 Relación con Joya de Cerén y el contexto regional

- 6 Conservación, gestión y retos patrimoniales

- 7 Consejos prácticos para visitantes y recomendaciones de seguridad

- 8 Itinerarios sugeridos y actividades cercanas

- 9 Conclusión

Historia y cronología del sitio

San Andrés tiene una secuencia de ocupación muy larga: sus orígenes se remontan al Preclásico medio (aprox. 900–400 a.C.) como asentamiento agrícola en el valle de Zapotitán. A lo largo de los siglos el lugar se transformó, creciendo en complejidad social y arquitectónica hasta convertirse en una capital regional durante el Clásico Tardío (aprox. 600–900 d.C.). Este desarrollo se evidencia en la monumentalidad de su acrópolis y en la disposición de sus plazas ceremoniales, que indican la presencia de una élite y de actividades rituales y administrativas centralizadas.

El patrón de ocupación también muestra episodios de interrupción y reocupación: se piensa que algunas fases de abandono pudieron estar relacionadas con eventos volcánicos en la cuenca (como la erupción del Ilopango), cambios en las rutas comerciales o transformaciones políticas regionales. Tras su apogeo clásico, el complejo tuvo un declive y, en fases posteriores, la zona fue reocupada en menor escala durante el Posclásico temprano (900–1200 d.C.), perdiendo gradualmente su estatus de centro político dominante. Estas fases permiten a los arqueólogos reconstruir modelos de resiliencia y colapso en sociedades antiguas del Pacífico centroamericano.

Durante la época colonial la región que rodea San Andrés fue transformada en haciendas y obrajes, particularmente vinculados a la producción de añil y al establecimiento de ranchos y estancias. En algunos sectores las capas coloniales quedaron cubiertas por depósitos volcánicos posteriores, lo que en ciertos casos ayudó a su conservación arqueológica. Ya en el siglo XX comenzaron las exploraciones sistemáticas y, a partir de la segunda mitad del siglo XX, las investigaciones formales que llevaron al reconocimiento del sitio como parque arqueológico y a la apertura de áreas al público. En 1996 el Estado salvadoreño inauguró el Parque Arqueológico San Andrés para la visita pública, conjugando labores de excavación con acciones de conservación y museografía.

La cronología interna de San Andrés, documentada por estratigrafía, cerámica y arquitectura, permite además identificar influencias externas: hay rasgos arquitectónicos y cerámicos que muestran contactos, en distintos momentos, con centros como Copán y con tradiciones del área maya-savia. Esto posiciona a San Andrés no como una entidad aislada sino como parte de redes políticas y comerciales entre el occidente de Mesoamérica y las tierras bajas mesoamericanas, un punto de conexión que enriqueció la cultura material local.

Ubicación, acceso y datos prácticos para la visita

El Parque Arqueológico San Andrés se ubica en el valle de Zapotitán, dentro de la jurisdicción de Ciudad Arce, en el departamento de La Libertad, a apenas unos kilómetros de Joya de Cerén, lo que facilita combinar ambas visitas en un mismo día. La dirección oficial lo sitúa aproximadamente en el kilómetro 35 de la Carretera Panamericana; desde San Salvador el recorrido por carretera es relativamente corto (dependiendo del tráfico, alrededor de 30–50 minutos). Esta proximidad a la capital y a otros puntos turísticos de la Ruta del Café y del litoral pacífico hace de San Andrés una parada accesible para la mayoría de viajeros.

En cuanto a horarios y condiciones de visita, la Secretaría/Ministerio de Cultura informa que el parque está abierto de martes a domingo, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y que los recorridos guiados típicamente duran entre 35 y 45 minutos. Hay normas de aforo por grupo (por ejemplo, 15 personas como referencia) y tarifas diferenciadas: salvadoreños pagan una tarifa simbólica; centroamericanos residentes y extranjeros residentes pagan una tarifa intermedia, y no residentes una tarifa mayor; además, pobladores del municipio, estudiantes con carné vigente, personas con discapacidad, adultos mayores y niños menores de 12 años suelen entrar gratis. Es recomendable confirmar horarios y precios antes de viajar, ya que pueden variar por temporada o por disposiciones administrativas.

Cómo llegar: la forma más cómoda para turistas suele ser por vehículo privado o en tours organizados que combinan San Andrés y Joya de Cerén; también es posible tomar transporte público hasta puntos cercanos y completar el trayecto en taxi local. Para quienes vienen desde el aeropuerto o desde San Salvador, muchos operadores turísticos ofrecen excursiones de medio día que integran guía y transporte; si se prefiere independencia, conviene llevar mapa offline o GPS y planear la visita con suficiente antelación para aprovechar la mañana, cuando la luz es mejor para fotografiar las estructuras.

Recomendaciones logísticas: llevar agua, calzado cómodo para caminar sobre superficies irregulares, protección solar e insecticida; respetar las señalizaciones y no trepar donde esté restringido para proteger tanto la integridad personal como el patrimonio. Además, como el parque combina áreas descubiertas con sector museográfico, conviene distribuir el tiempo entre recorrido externo y visita al pequeño museo para obtener una lectura completa del sitio.

Arquitectura y principales estructuras del complejo

San Andrés destaca por su gran acrópolis, una plaza central elevada donde se ubican las principales plataformas y templos —espacios que habrían estado reservados para la élite y para ceremonias oficiales. La arquitectura de tierra y mampostería combina basamentos escalonados, escalinatas y plataformas superpuestas, que en conjunto configuran un recinto ceremonial de lectura clara: plazas abiertas intercaladas con estructuras cerradas o semi-abiertas que canalizaban la circulación y las actividades públicas. Esta disposición es característica de centros urbanos del Clásico Tardío en la región.

Entre las edificaciones más notables se cuentan varias pirámides o basamentos de forma trapezoidal, plazas menores y áreas residenciales adyacentes que muestran la complejidad del asentamiento. Algunas estructuras conservan hornacinas, patios y niveles arquitectónicos que permiten identificar cambios constructivos a lo largo del tiempo y reparaciones posteriores. La presencia de patios ceremoniales y altares sugiere ritos comunitarios y posiblemente ofrendas; la arquitectura no solo fue funcional sino también un elemento de legitimación política.

Además de la plataforma principal, en el parque se han documentado sectores dedicados a la producción (en épocas coloniales posteriores se explotó añil), zonas de almacenaje y trazas de redes agrícolas que sostuvieron a la población. La relación entre el urbanismo del centro político y los espacios rurales circundantes es esencial para comprender la dinámica económica: la agricultura intensiva, el control de recursos y la distribución de excedentes sustentaron la existencia de una élite capaz de construir y sostener monumentos. Los materiales constructivos —tierra apisonada, piedra, morteros locales— reflejan el aprovechamiento de recursos regionales.

Desde el punto de vista arqueológico, la lectura de los distintos niveles constructivos en San Andrés ha permitido identificar fases de remodelación y cambios en el uso de los espacios: plataformas que inicialmente fueron residenciales pueden haber sido reutilizadas con fines ceremoniales; recintos administrativos se transformaron en depósitos; y la arquitectura pública se adapta con el tiempo a nuevas necesidades social-políticas. Estas transformaciones hablan de un sitio vivo, en constante adaptación.

Museo del sitio y colecciones: qué ver en el espacio interpretativo

El Parque Arqueológico cuenta con un pequeño museo o sala interpretativa donde se exhiben piezas recuperadas en las excavaciones y donde se explica la historia del sitio con paneles didácticos, maquetas y objetos cerámicos. La museografía está pensada para ofrecer al visitante una lectura accesible del desarrollo de San Andrés: desde su base agrícola hasta su apogeo como centro regional. Estos elementos complementan la experiencia de campo porque permiten ver de cerca fragmentos de cerámica, herramientas líticas y otros materiales que en el yacimiento se perciben a escala mayor.

Las colecciones muestran variantes cerámicas que ayudan a fechar ocupaciones y a identificar relaciones estilísticas con otros centros. También es común encontrar instrumentos vinculados a la molienda, recipientes de almacenamiento y objetos que denotan actividades domésticas y rituales. Para investigadores y aficionados, el museo funciona como un punto de partida que resume —de manera visual y con explicaciones— las principales aportaciones de la investigación arqueológica en San Andrés.

Además del material arqueológico, algunas vitrinas permiten contextualizar la historia post-contacto de la región, donde la industria del añil y las haciendas dejaron su impronta en el paisaje y en la memoria histórica local. Esta doble lectura —precolombina y colonial— enriquece la visita y permite que el público entienda las múltiples capas de ocupación que definen la identidad del valle de Zapotitán.

Finalmente, la gestión museográfica incorpora a menudo recursos interpretativos como guías, paneles bilingües (español-inglés) y, en temporadas, actividades educativas para escolares y talleres que buscan acercar el patrimonio a la comunidad local. Esto posiciona al museo del sitio no solo como depósito de objetos, sino como centro de difusión y formación patrimonial en la región.

Relación con Joya de Cerén y el contexto regional

San Andrés está a apenas unos cinco kilómetros de la Joya de Cerén, el conocido yacimiento que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que ofrece una visión excepcional de la vida cotidiana en una aldea maya preservada por ceniza volcánica. La cercanía física entre ambos sitios facilita comprender la complementariedad entre un centro político-administrativo (San Andrés) y asentamientos agrícolas y rurales (Joya de Cerén), mostrando cómo las economías locales y regionales se articulaban en distintos niveles. Visitar ambos lugares permite una lectura integral del paisaje arqueológico del valle de Zapotitán.

En el marco regional, San Andrés mantiene evidencias de influencia y contacto con centros mesoamericanos más amplios, como Copán, lo que sugiere la circulación de estilos arquitectónicos, símbolos y posiblemente élites o rituales compartidos. Esta red de relaciones se inscribe en patrones de interacción que cruzaban el istmo y que vinculaban poblaciones de la frontera sur del área maya con los grandes centros de las Tierras Bajas y las tierras altas. Tales conexiones enriquecen el valor científico del sitio y lo sitúan en un mapa de intercambio cultural de largo alcance.

El valle de Zapotitán, con sus suelos fértiles y su posición estratégica, funcionó históricamente como una región nodal: su capacidad productiva alimentaba centros mayores y facilitaba el desarrollo de estructuras políticas complejas. La combinación de testimonios arqueológicos (estructuras, cerámica, vestigios agrícolas) y geoarqueológicos (evidencia de erupciones y depósitos volcánicos) permite trazar la interacción entre factores ambientales y humanos, ofreciendo una historia rica y multidimensional sobre adaptación, riesgos naturales y recuperación.

Para el turista cultural, esta relación entre sitios invita a planificar una visita complementaria: dedicar la mañana a Joya de Cerén (por ejemplo) y la tarde a San Andrés, o viceversa, apreciando cómo ambos complementan la narrativa histórica del valle y fortalecen la comprensión del pasado prehispánico salvadoreño.

Conservación, gestión y retos patrimoniales

La protección de San Andrés es gestionada por las autoridades culturales nacionales en coordinación con instituciones académicas y, en ocasiones, con organizaciones internacionales. Las labores incluyen excavación controlada, consolidación de estructuras, mantenimiento del paisaje arqueológico y trabajos de museografía. La creación del parque arqueológico en 1996 marcó un avance importante para la gestión del sitio, pues permitió combinar investigación científica con apertura al público bajo estándares de conservación.

Entre los retos que enfrenta San Andrés están la erosión natural, el crecimiento urbano periférico, la presión agrícola y la necesidad de recursos constantes para mantener labores de conservación y difusión. Además, el cambio climático y eventos climáticos extremos pueden acelerar procesos de deterioro en superficies de tierra y mampostería si no se realizan intervenciones preventivas. Para minimizar estos riesgos se requieren planes integrados que incluyan vigilancia, educación comunitaria y financiamiento sostenido.

La sensibilización comunitaria y la inclusión de pobladores locales en actividades de guardaparque, guía y educación patrimonial han mostrado ser estrategias eficaces: cuando la comunidad percibe beneficios directos (empleo, visitas guiadas, pequeños emprendimientos turísticos) se fortalece la protección del sitio. Por ello, la gestión moderna de San Andrés combina investigación científica con proyectos sociales que buscan mejorar la calidad de vida local y, al mismo tiempo, garantizar la preservación del patrimonio.

Finalmente, la cooperación entre universidades, arqueólogos y el Ministerio de Cultura posibilita la actualización continua de conocimientos: nuevas excavaciones, análisis cerámicos y estudios paleoambientales amplían la comprensión del sitio y orientan mejores prácticas de conservación. Mantener ese flujo de conocimiento y recursos es clave para asegurar que San Andrés permanezca accesible y científicamente relevante en el largo plazo.

Consejos prácticos para visitantes y recomendaciones de seguridad

Antes de ir: confirma horarios y tarifas con el Ministerio de Cultura o con oficinas de turismo local; aunque las tarifas son generalmente bajas para residentes, las condiciones pueden cambiar. Planea llegar en la mañana si deseas evitar calor intenso y aprovechar la luz para fotografía; también es útil llevar efectivo para entradas o servicios locales si no aceptan tarjetas.

Qué llevar: calzado cómodo para caminar por senderos y superficies de piedra y tierra, ropa fresca y de protección solar, botella de agua reutilizable, gorra, y repelente para insectos. Respeta las señalizaciones y las restricciones de acceso a ciertas estructuras para ayudar a conservar el patrimonio; evita tocar las paredes o trepar sobre monumentos no permitidos.

Visitas guiadas: contratar un guía autorizado en el parque o apuntarse a un tour organizado aporta mucho valor: los guías aportan contexto histórico, interpretaciones de las estructuras y datos sobre excavaciones que no siempre están disponibles en paneles informativos. Los recorridos guiados suelen durar 35–45 minutos y conviene reservar con antelación si viajas en temporada alta o con grupos.

Combinaciones y logística: combina la visita con Joya de Cerén y otras atracciones cercanas (rutas de café, playas del Pacífico) para optimizar el tiempo; considera pasar una noche en poblaciones cercanas si quieres explorar con calma. Si utilizas transporte público, infórmate sobre horarios y puntos de descenso para planificar el tramo final de la ruta hasta el parque.

Itinerarios sugeridos y actividades cercanas

Itinerario de medio día (rápido): salida desde San Salvador por la mañana, primera parada en Joya de Cerén para la visita matutina (1.5–2 h), traslado a San Andrés para recorrido guiado de 45 minutos y almuerzo en un restaurante local; regreso por la tarde. Esta opción es ideal para quienes disponen de poco tiempo pero quieren llevarse una visión representativa del valle de Zapotitán.

Itinerario cultural completo (día entero): mañana en Joya de Cerén con visita al centro interpretativo y caminatas cortas; mediodía en zona de restaurantes y talleres de artesanía; tarde en San Andrés incluyendo el museo del sitio, tiempo para fotografiar las plazas y una charla con el guía sobre arquitectura; cierre con visita a una hacienda o ruta del café cercana si se desea profundizar en la historia colonial y la producción local.

Actividades educativas y para familias: varios parques arqueológicos en El Salvador ofrecen programas escolares y talleres para niños donde se aprende sobre arqueología, técnicas de excavación simuladas y conservación. Consultar con el parque o con el Ministerio de Cultura sobre fechas y requisitos para grupos escolares o talleres temáticos.

Otras atracciones cercanas: además de Joya de Cerén, la región cuenta con rutas de montaña, miradores volcánicos y la costa pacífica (playas famosas para surf como El Tunco están a distancia manejable); combinar patrimonio arqueológico con naturaleza y playa permite un viaje variado y equilibrado.

Conclusión

El Parque Arqueológico San Andrés es una pieza central para comprender el pasado maya en la zona occidental de El Salvador. Su acrópolis, sus plazas y la continuidad del registro arqueológico permiten reconstruir trayectorias de poder, producción y ritualidad que conectan con otros grandes centros mesoamericanos. Para el visitante contemporáneo, San Andrés ofrece una experiencia cultural profunda: arquitectura monumental en un entorno natural cuidado, un museo que resume hallazgos clave y la posibilidad de enlazar la visita con Joya de Cerén y otras atracciones cercanas.

La conservación y la gestión local se han consolidado en las últimas décadas, aunque el sitio enfrenta retos comunes a muchos patrimonios arqueológicos: necesidad de financiamiento sostenido, amenazas ambientales y la presión del desarrollo. La solución pasa por combinar investigación científica, educación comunitaria y turismo responsable que genere beneficios tangibles para la población local sin comprometer las estructuras.

En definitiva, San Andrés es una visita imprescindible para quienes viajan por El Salvador con interés en arqueología, historia y paisaje: ofrece una lectura completa del pasado regional, herramientas interpretativas para el público y una experiencia que se complementa perfectamente con otros hitos culturales del país.