Parque arqueológico joya de Cerén en El Salvador

Joya de Cerén —cuyo nombre significa literalmente “la joya de Cerén”— es uno de los sitios arqueológicos más singulares de Mesoamérica. A diferencia de las grandes ciudades ceremoniales mayas que suelen atraer titulares por sus pirámides y plazas, Joya de Cerén ofrece una ventana íntima a la vida cotidiana: casas, almacenes, patios y campos agrícolas que quedaron enterrados y conservados casi intactos por la rápida caída de ceniza volcánica hace más de mil cuatrocientos años.

Esta preservación excepcional ha permitido a arqueólogos y botánicos reconstruir con detalle la economía, la dieta y las prácticas domésticas de una comunidad maya dedicada a la agricultura.

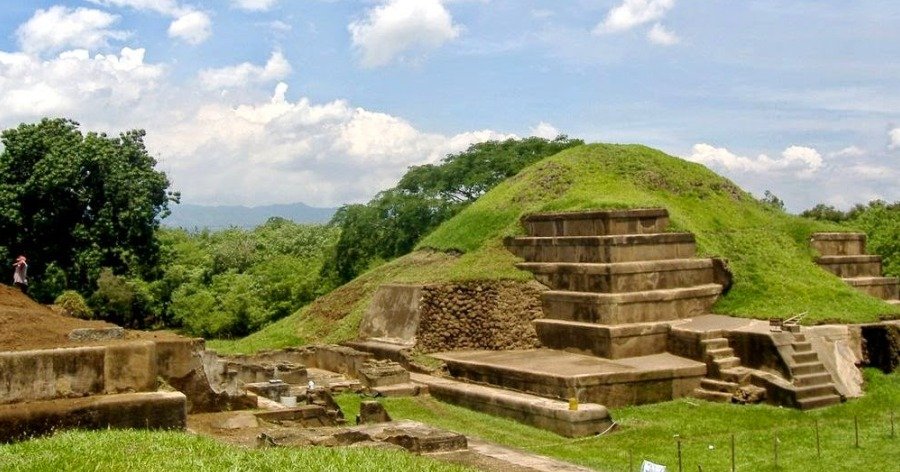

El sitio está ubicado en el Valle de Zapotitán, en el departamento de La Libertad, a unas décadas de kilómetros de la capital, San Salvador. A primera vista, Joya de Cerén no impresiona por enormes pirámides; su valor radica en la nitidez del registro arqueológico: techos de paja, fogones, herramientas agrícolas y depósitos de alimentos permanecieron en posición, tal como los dejaron los habitantes cuando huyeron.

Esa condición “congelada” en el tiempo ha valido a Joya de Cerén la comparación frecuente con Pompeya —aunque sus contextos culturales y geográficos son, por supuesto, muy distintos.

Desde que fue protegido oficialmente, el sitio se ha convertido en el principal referente patrimonial de El Salvador y en un destino de turismo cultural para quienes buscan comprender el día a día de sociedades agrícolas prehispánicas. Más allá del interés académico, Joya de Cerén ofrece al visitante una experiencia accesible y pedagógica: un museo de sitio, cubiertas protectoras sobre las excavaciones y paneles interpretativos que ayudan a imaginar cómo vivían sus habitantes.

Índice de contenidos

Historia y descubrimiento

La historia moderna de Joya de Cerén comienza de forma muy mundana: fue descubierto accidentalmente en 1976 durante trabajos de nivelación y construcción de instalaciones agrícolas por parte del gobierno. Un buldózer dejó al descubierto restos de una estructura de adobe y barro, lo que despertó el interés de investigadores locales y extranjeros. Las excavaciones científicas comenzaron a documentarse de manera más sistemática a partir de finales de los años setenta y especialmente en las décadas siguientes, con equipos liderados por investigadores como Payson Sheets y colaboradores de la Universidad de Colorado, entre otros.

El evento que sepultó la aldea tuvo que ver con la actividad volcánica local: se cree que la erupción de la cercana caldera de Loma (o de un evento volcánico asociado del entorno) arrojó capas de ceniza y depósitos piroclásticos que cubrieron rápidamente la comunidad alrededor del siglo VII d.C. La acumulación de 4–8 metros de material volcánico (según diversos estudios) fue suficiente para proteger con baja temperatura los materiales orgánicos y estructuras frágiles, favoreciendo la conservación de elementos que normalmente desaparecen en sitios al aire libre. Este detalle es esencial: la preservación no fue por petrificación, sino por un sellado rápido con material volcánico relativamente frío, que evitó la combustión y la descomposición inmediata.

Las investigaciones posteriores no solo han excavado viviendas; también han recuperado campos cultivados, huertos y restos botánicos que documentan cultivos como maíz, frijol, cacao, yuca (manioc), agave y otros productos. De hecho, la identificación de parcelas de cultivo y prácticas agrícolas en Joya de Cerén ha sido fundamental para entender cómo los campesinos mayas organizaban su producción alimentaria y gestionaban el paisaje en un valle volcánico fértil pero dinámico. Estas aportaciones cambiaron la visión sobre la importancia de las economías locales y domésticas en la arqueología maya.

Importancia arqueológica y científica

Joya de Cerén es considerada un sitio clave porque preserva estructuras domésticas, enseres y material orgánico en situ —es decir, en la posición donde eran usados y guardados— lo que permite un estudio directo de las prácticas cotidianas. Mientras que otros sitios mayas proporcionan gran cantidad de evidencia sobre élites, rituales y arquitectura monumental, Joya de Cerén complementa ese panorama mostrando la vida de agricultoras y agricultores, artesanos y pobladores comunes: cómo almacenaban alimentos, qué herramientas usaban, cómo eran sus espacios de trabajo y recreación.

La abundancia de restos paleoetnobotánicos (semillas, restos de plantas dentro de vasijas, huellas de cultivos) ha permitido a paleoecólogos y arqueobotánicos reconstruir dietas y calendarios agrícolas con gran precisión. Entre los hallazgos de mayor relevancia se cuenta la evidencia de cultivo de manioc en un contexto prehispánico, lo que aporta datos sobre la difusión y uso de este cultivo en el área mesoamericana. Además, el estudio de depósitos domésticos y de basura (midden) revela patrones de consumo, intercambio y probablemente de relaciones sociales dentro de la aldea.

Otro aspecto científico relevante es la metodología aplicada: la combinación de excavaciones controladas, análisis químico del suelo, muestreo paleoambiental y técnicas arqueobotánicas ha convertido a Joya de Cerén en un laboratorio para métodos que ahora se aplican en otros contextos arqueológicos. Asimismo, la preservación excepcional de materiales orgánicos —esto incluye restos de textiles, cestería, camas y techos de palma— ha permitido estudios raros sobre manufacturas perecederas que en la mayoría de sitios no sobreviven. Todos estos elementos contribuyen a que Joya de Cerén sea fuente inagotable de preguntas y respuestas sobre la vida cotidiana en el período clásico tardío.

Qué ver en el parque arqueológico

El recorrido por Joya de Cerén se organiza de forma didáctica: el visitante comienza en un pequeño centro de visitantes con paneles, maquetas y un museo de sitio que contextualiza el hallazgo y los procesos de investigación. Desde allí se transita hacia las áreas excavadas, que están cubiertas por estructuras protectoras para preservar las excavaciones del clima. Caminar por los senderos permite ver los planos de habitaciones, patios, almacenes y áreas comunales tal como fueron registrados por los arqueólogos.

Dentro del parque hay varias estructuras numeradas que han sido interpretadas por los especialistas: viviendas familiares con fogones y hornos, estructuras comunitarias que pudieron tener funciones ceremoniales o de almacenamiento comunitario, y ahorros de campo (milpas) y huertos donde crecían cultivos. Las interpretaciones suelen apoyarse en los conjuntos de artefactos recuperados en cada contexto —vasijas, herramientas, restos de comida— que ayudan a distinguir áreas de trabajo, vivienda o rituales. La lectura atenta de esos espacios permite imaginar un día típico: preparación de masa y tortillas, labores en el campo, ceremonias agrícolas y labores domésticas.

Además, el sitio ofrece la posibilidad de observar la relación entre el asentamiento y el paisaje volcánico: la proximidad de cráteres y la presencia de suelos volcánicos fértiles explican por qué estas tierras eran aprovechadas para la agricultura. Muchos itinerarios turísticos combinan la visita a Joya de Cerén con otros sitios arqueológicos cercanos (como San Andrés o Tazumal) para ofrecer una visión comparada de comunidades prehispánicas en El Salvador. Estos circuitos permiten también comparar tamaños, funciones y, sobre todo, los diferentes grados de preservación y visibilidad arqueológica.

Conservación y gestión del sitio

Desde su inscripción como Patrimonio de la Humanidad en 1993, Joya de Cerén ha estado sujeta a medidas de protección y a desafíos de conservación. La autoridad responsable en coordinación con organismos internacionales ha implementado cubiertas, monitoreo y planes de manejo, pero la conservación de materiales arqueológicos enterrados y expuestos es compleja: la exposición a la humedad, el crecimiento de hongos y plantas sobre las áreas excavadas y la erosión pueden deteriorar las estructuras si no se controla adecuadamente. Por ello la gestión incluye no solo acciones de preservación directa, sino también estrategias de mitigación de riesgos climáticos y formativos para la comunidad.

Informes de seguimiento subrayan la necesidad de mantenimiento de las cubiertas protectoras y de planes de gestión preventiva: en ocasiones la infraestructura de protección mostró limitaciones y la humedad provocó proliferación de flora que amenaza la integridad de los muros de adobe. En respuesta, organismos como la UNESCO y organizaciones especializadas han apoyado diagnósticos y recomendaciones técnicas para asegurar que el valor científico y turístico del sitio no se vea comprometido por deterioros evitables. La conservación de Joya de Cerén es por tanto un esfuerzo continuo que requiere inversión, capacidades técnicas y concienciación pública.

La participación comunitaria y la educación son componentes centrales de la estrategia de protección: involucrar a vecinos y visitantes en buenas prácticas, promover el turismo responsable y capacitar guías y personal local mejora la vigilancia y permite que la puesta en valor del sitio beneficie también a la población cercana. Asimismo, la investigación arqueológica debe compatibilizarse con la conservación preventiva: las excavaciones exponen material que inmediatamente requiere tratamiento especializado, por lo que la planificación científica y la conservación deben ir siempre de la mano.

Información práctica para visitantes

Joya de Cerén es accesible desde San Salvador y otras localidades cercanas: el parque cuenta con un centro de visitantes, servicios básicos como estacionamiento y sanitarios, y recorridos interpretativos guiados. Los horarios y tarifas pueden variar por política institucional y por temporadas, pero fuentes oficiales y guías actualizan regularmente la información de acceso; en muchas referencias turísticas aparece un horario típico de apertura de martes a domingo y una tarifa simbólica para residentes y otra para visitantes extranjeros. Antes de planificar el viaje se recomienda confirmar horarios y tarifas con fuentes oficiales o con el centro de visitantes.

Para aprovechar la visita: lleva calzado cómodo, protección solar y agua; respeta las señales y no toques las áreas excavadas ni objetos en exposición; y considera contratar un guía local que aporte contexto histórico y arqueológico en el recorrido. Los guías certificados suelen ofrecer interpretaciones basadas en la investigación científica y ayudan a comprender las funciones de cada estructura y los hallazgos más notables. Además, combinar la visita con otros puntos de interés cercanos (sitios arqueológicos, miradores volcánicos, playas de La Libertad) permite aprovechar mejor el viaje por la región.

Finalmente, ten en cuenta que las condiciones del sitio (coberturas protectoras, senderos) varían con las labores de conservación y con el clima; es recomendable informarse antes de ir y respetar las indicaciones del personal del parque. También es una buena práctica apoyar el turismo responsable: comprar artesanías locales, usar servicios turísticos regulados y contribuir con buenas reseñas ayudan a que la protección y la gestión del sitio puedan sostenerse en el tiempo.